Chapitre 4: Fuite et exil en région de la Sarre et en France.

| La prise de pouvoir par les nationaux-socialistes |

Immédiatement après la nomination d’Hitler au poste de chancelier du Reich et la prestation de serment de son cabinet le lundi 30 janvier 1933, le démantèlement de l’Etat de droit, l’abolition de la démocratie et l’établissement d’un Etat totalitaire et injuste reprirent, étape par étape.

Et cependant, ce que les nazis appellent – de façon pompeuse comme toujours – „prise de pouvoir“ était un processus quotidien dans cette République de Weimar qui allait se terminer avec Hitler: le président du Reich, Paul Von Hindenburg, vieillissant, avait nommé Adolf Hitler, délégué du parti national-socialiste ouvrier allemand, majoritaire au Reichstag, au poste de 21ème chancelier du Reich depuis la première guerre mondiale. Avant lui il y avait eu 20 gouvernements temporaires – qui en moyenne n’avaient duré que huit mois -. Hitler forma un gouvernement de coalition, composé du NSDAP, du DNVP et des Casques d’acier. Il n’avait pas la majorité au parlement, mais avait la confiance du président vieillissant du Reich, Von Hindenburg qui, une fois le nouveau cabinet assermenté, l’envoya au travail en disant :

|

Le président du Reich Von Hindenburg après la prestation de serment du gouvernement d’Hitler: „Et maintenant messieurs, allez avec l’aide de Dieu!“ |

Au début, rien ne changea. Hitler et ses nationaux-socialistes ne faisaient « que » se servir du pouvoir, comme l’avaient fait avant eux les gouvernements présidentiels, des chanceliers du Reich, Brüning, Von Papen et Von Schleicher, avec la coopération du président du Reich Von Hindenburg – mais de façon plus conséquente, plus radicale et avec plus de succès que leurs prédécesseurs.

Cela commença déjà deux jours après la nomination du nouveau gouvernement avec la dissolution par von Hindenburg du parlement élu seulement en 1932 et la préparation de nouvelles élections pour le 5 mars 1933. On prévu pour ce même jours des élections du parlement du Land Prusse et les élections des conseils de l’arrondissement rural et des conseils municipaux le 12 mars 1933. Hitler donna le ton pour la campagne gouvernementale : « Attaque contre le marxisme »- visés étaient le KPD et le SPD.

Pendant ce temps, Hermann Göring se permit plus de pouvoirs, son poste de ministre sans domaine exclu, sous le gouvernement hitlérien il passa ministre commissionnaire de l’Intérieur de la Prusse et pris la tête de l’appareil sécuritaire Prusse. Göring fit une annonce au public :

|

Göring à propos de ses intentions en tant que nouveau ministre de l’Intérieur en Prusse: „Chers concitoyens, les mesures que je prendrai ne seront pas gangrenées par de quelconques réflexions juridiques. Les mesures que je prendrai ne seront pas gangrenées par une quelconque bureaucratie. Je n’ai pas à rendre la justice, j’ai le devoir de détruire et d’exterminer, rien de plus ! » |

Quelque jours plus tard, sous prétexte que la police ne maîtriserait pas seule la terreur communiste, on créa une police auxiliaire composée de SA, de SS et de Casques d’acier, au total 50 000 hommes pour soutenir la police prussienne.

Au soir du 27 février 1933, un incendie ravagea le parlement allemand. Un chômeur hollandais communiste Marinus von der Lubbe, apprenti maçon y avait pris part. Les raisons de cet acte n’ont jusqu’à présent toujours pas été éclaircies, et ne le seront probablement jamais. Cependant, l’incendie du Reichstag fut pour les nazis, l’occasion rêvée de continuer à augmenter leur pouvoir. Avec l’ « arrêté pour la protection du peuple et de l’Etat » du 28 février 1933, préparé par Hitler, le dit « Arrêté de l’incendie du Reichstag », le président du Reich Von Hindenburg lança la chasse aux communistes et autres ennemis politiques afin de contrer « les actes de violences communistes menaçant la sécurité de l’Etat ».

Affiche électorale du NSDAP pour les élections du 5 mars 1933, avec harcèlement contre les communistes

(écrasez le communisme !) ainsi que contre les sociaux-démocrates (brisez la social-démocratie !)

Les communistes de Kreuznach, et en particulier Hugo Salzmann, sentirent vite le danger. Après tout, Hugo Salzmann fut averti à la dernière minute avant son arrestation et put quitter son appartement. Il trouva refuge chez un social-démocrate et sa femme dans une région avoisinante. Cela était très risqué, y compris pour l’hôte et sa femme. Car quelques jours plus tard, sa tête fût affichée sur des avis de recherche. Ces avis offraient 800 Reichsmark pour quiconque le ramènerait mort ou vif. On se croyait au Far West – et ce, en plein milieu de l’Allemagne au 20ème siècle. C’était aussi l’opportunité du dirigeant SA Kappel de Roxheim qui se vantait à nouveau de pouvoir menacer Salzmann. Les nazis recherchèrent Hugo Salzmann dans de nombreux endroit, à Kreuznach et aux environs, mais sans succès.

| Dernières élections à peu près légales |

Pendant qu’Hugo Salzmann restait dans sa cachette, la prise de pouvoir des nazis dans le Reich allemand et à Bad Kreuznach se poursuivait – Même si le NSDAP s’attendait à plus de succès aux élections.

Le NSDAP obtint lors des élections du Reichstag du 5 mars 1933 en comparaison à celles du 6 novembre 1932 10,8% de voix en plus, mais n’atteint pas la majorité, car leur score électoral n’était « que » de 43,9%. Pour une majorité absolue, il fallait y ajouter les voix du « front combattant noir-blanc-rouge » composés surtout de nationalistes allemands, dont les 8% portèrent la coalition à 51,9%. Impressionnant était aussi le fait que malgré les chicanes et les restrictions, le centre et le SPD gardèrent leurs taux de voix. Même le KPD obtint le résultat remarquable de 12,3% malgré les restrictions massives et les persécutions. Les partis bourgeois du centre, par contre, furent rayés de la scène politique.

Hugo Salzmann fut réélu au conseil municipal et au conseil du district de Kreuznach une semaine plus tard. Mais à quoi cela pouvait-il servir ? Il devait rester dans sa cachette et les nazis de Bad Kreuznach – tout comme partout ailleurs – s’appropriaient les parlements communaux.

Le ministre de la propagande du Reich Goebbels put écrire triomphalement dans son journal:

| Goebbels dans son journal: „Nous sommes les seigneurs du Reich et de la Prusse ; tous les autres sont battus à plate couture, éliminés. Un travail de longue haleine qui finit par être récompensé. L’Allemagne s’est réveillée. “ |

Lors de la première séance du conseil municipal de Bad Kreuznach à laquelle ni les communistes élus, ni les sociaux-démocrates des conseils municipaux ne participèrent, Adolf Hitler – comme dans beaucoup de villes et de communes allemandes – fut nommé citoyen d’honneur de la ville. D’ailleurs la place du château et la rue du château furent rebaptisées en : place Adolf Hitler, et en : rue Adolf Hitler.

| Fuite dans la région de la Sarre |

Ce que les nazis installèrent en grande pompe et avec beaucoup de propagande devait être le commencement de leur « Reich de mille ans ». Hugo Salzmann prit conscience, dans ces circonstances, qu’il lui faudrait bientôt quitter son refuge, également pour ne pas mettre plus longtemps en danger ceux qui l’aidaient.

Comme d’autres communistes et comme certains sociaux-démocrates, Hugo Salzmann s’enfuit dans la région de la Sarre juste à côté. La région de la Sarre,- c’est ainsi qu’on appelait le »Saarland » autrefois, était un bon endroit pour y trouver refuge. En raison du traité de paix de Versailles et du statut de la Sarre, celle-ci constituait une entité géographique qui, pour un temps limité, disposait en droit international, d’une situation bien particulière. La région de la Sarre était une « île allemande libre » qui tenait encore debout, tandis qu’une grande partie de l’Allemagne se noyait dans la vague déferlante des nazis. La région de la Sarre faisait partie de l’Allemagne, ses habitants restaient citoyens allemands et les lois allemandes en vigueur étaient celles d’avant le 11 novembre 1918, mais le pouvoir de l’état – le législatif, l’exécutif et la jurisprudence – dépendait de la Société des Nations.

Celui-ci était pris en charge par une commission gouvernementale dont les cinq membres devaient appartenir à différents États. La France y occupait d’ailleurs une place prépondérante. Ce statut devait se terminer au bout de 15 années par un référendum des Sarrois. Les réfugiés du Reich allemand – s’ils réussissaient à y arriver – étaient en sécurité. C’est pourquoi Hugo Salzman avait l’intention de se réfugier en Sarre, d’ailleurs de la famille du côté paternel, était originaire de Friedrichsthal et aussi de St. Ingbert. Le problème était plutôt d’atteindre ce refuge à partir de Planig.

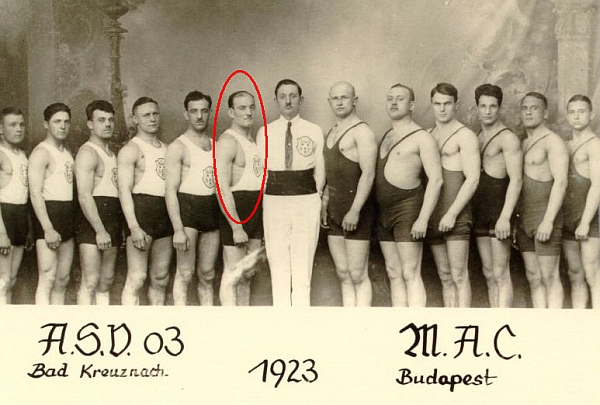

L’amitié avec la famille juive Baruch de Kreuznach fut bien utile. En particulier celle d’avec les frères Julius et Hermann Baruch. Ces deux hommes étaient des sportifs d’exception. En 1924 ils devinrent champions d’Europe dans différentes catégories d’haltérophilie. Lors des mêmes championnats, Julius Baruch gagna même la médaille d’argent en lutte. C’est grâce à leur contribution, que l’équipe de Bad Kreuznach remporta le titre au championnat national de lutte en 1925. Avec Hermann ils remportèrent de nouveau le titre en 1928. Julius était devenu entre temps entraîneur de l’équipe. Julius possédait un magasin de location de voitures, ce qui allait sauver Hugo Salzmann. Julius conduisit Salzmann - au péril de leur vie à tous deux – jusqu’à une gare plus grande et à partir de là, ce dernier prit le train pour la région de la Sarre.

Concours d’équipe entre l’ASV de Kreuznach 1903 et le MAC de Budapest en 1923. À gauche de l’entraîneur de Kreuznach :

Julius et à côté Hermann Baruch (source : base olympique de Bad Kreuznach)

Hermann Baruch, champion de lutte hautement décoré;

en 1924, il devint champion d’Europe d’haltérophilie.

Il y resta sans doute jusqu’en juin 1933 et émigra plus tard en la France. Sa femme et leur fils de 6 mois, petit Hugo, se faisaient harcelés à Bad Kreuznach. Avec l’aide d’amis et de camarades, ils réussirent à fuir en France et à rejoindre père et mari.

Hugo Salzmann décrit sa fuite et son exil à Paris:

Entre-temps, Hitler et les nationaux-socialistes avaient consolidé leur pouvoir. Beaucoup avaient pensé, que les autres membres du gouvernement n’auraient pas laissé Hitler et ses deux ministres du NSDAP (Göring et Frick) au pouvoir et qu’ils auraient dominés les nazis. Mais ils s’étaient trompés. Certains observateurs clairvoyants, comme l’ambassadeur de France à Berlin, André François-Poncet, avaient reconnu que le projet de «l’encadrement d’Hitler » avait échoué.

|

Rapport de l’ambassadeur de France à Berlin, André François-Poncet d’avril 1933 à Paris: „Lorsque le 30 janvier le cabinet Hitler/Papen arriva au pouvoir, on assura que dans le gouvernement, les nationalistes allemands (…) tiendraient tête à Hitler et à ses adeptes, que les nationaux-socialistes auraient affaire à l’animosité de la classe ouvrière, et que finalement les catholiques du parti du centre défendraient la légalité. Six semaines plus tard, on constate que le mouvement sensé contenir le flot hitlérien avait été anéanti dès la première vague.“ |

À Paris, après avoir fui l’Allemagne d’Hitler, Hugo Salzmann retrouva sa femme Julianna et son fils, petit Hugo.

|

Lettre de Julianna Salzmann du 5 décembre 1938 à sa famille en Autriche. 1ere partie – Au sujet de leur mariage et de leur fuite en 1933: |

| Début difficile de l’exil en France. |

Si se trouver en fuite avec un petit garçon de six mois n’était pas simple, la situation des émigrés à Paris l’était encore moins. Les Salzmann étaient comme les réfugiés politiques, les premiers à s’être battus contre Hitler et la montée du national-socialisme et avaient dû quitter l’Allemagne en raison de cette opposition. Ils pensaient continuer le combat en exil ou le cas échéant, se contenter d’attendre la fin de l’hégémonie nazie. Ils allaient devoir faire face à des années de besoins et de désespoir. Car la plupart des réfugiés, y compris les Salzmann, allaient vivre dans la misère.

Photo d’Hugo Salzmann avec son fils Hugo à Paris en 1934. (source : privée)

| Lettre de Julianna Salzmann du 5 décembre 1938, à sa famille en Autriche – 2ieme partie –au sujet des premiers temps en exil à Paris Chère Tinnerl. Tu me demandes si nous allons bien. Je dois bien te répondre que non. Cinq années de privations, une vie sans droits ni travail. Vous ne pouvez pas imaginer. Et pourtant, nous ne perdons pas courage et sommes convaincus, que tout reviendra comme avant. Bien sûr, nous avons tout perdu : appartement, linge, vaisselle, tout. Notre petit n’avait que six mois lorsque qu’il a dû partir. Oui, c’est un temps que l’on n’oubliera jamais. Mais Hugo est un homme gentil et honnête, nous nous entendons bien, et je le suivrai partout, où qu’il aille. Comme tu le vois, chère Tinnerl, c’est ca la vie. Ici en France, la vie est dure pour les étrangers. Hugo a une bonne formation, mais il n’a pas le droit de travailler. Maintenant, j’aimerais vous demander quelque chose, et j’espère que vous pourrez me répondre rapidement si oui ou non. Nous avons besoin d’aide, d’urgence. Est-ce que cela serait possible, que vous nous fassiez parvenir 10 Reichsmark de temps à autre, je vous en serais très reconnaissante. Nous vous le rendrions dès que les circonstances nous le permettront. En tant que votre sœur, vous pourriez m’envoyer 10 Reichsmark, si l’un de vous possède un passeport. Chère Tinnerl, j’aimerais aussi que Luis et Mitzi ne portent pas à nouveau de jugement sur moi, car vous ne pouvez peut-être pas comprendre notre vie actuelle. Ce que je vous demande, c’est moins pour Hugo ou pour moi, mais pour notre petit Hugo, pour qu’il puisse manger un peu mieux … |

Les problèmes de cette petite famille et des émigrés en général doivent être vus dans le cadre de la situation politique intérieure et économique en France. Les étrangers, et surtout ceux venant d’Allemagne, dépendaient précisément de cette situation de la France de ces années.

Le fardeau que la première guerre mondiale avait laissé, pesait lourdement sur cette relation, auquel devait s’ajouter d’autres choses encore. La France avait vaincu en 1918 mais avait également subi de nombreuses pertes humaines et matérielles ; elle était pratiquement en faillite. Dans l’opinion publique se répandait l’idée selon laquelle l’Allemagne devait tout payer. « L’Allemagne paiera ». C’était le slogan selon lequel la France réclamait d’énormes paiements de réparations. Mais en de nombreux points les Français devaient faire des concessions envers les autres puissances victorieuses, l’Angleterre et les USA. Lorsque la France occupa en 1923 la région rhénane en raison de paiements de réparations non effectués, elle s’isola des Anglais et des Américains. D’ailleurs l’occupation fut un désastre économique – pour la France également. Pourtant, vers la fin des années 20, l’économie française se relevait, et fut même relancée. Cette relance se maintint même après le crash boursier de New York lors du « Vendredi noir », fin octobre 1929. Finalement, la crise financière mondiale atteint la France, après la plupart des autres pays cependant, et avec moins de violence.

Les problèmes de cette petite famille et des émigrés en général doivent être vus dans le cadre de la situation politique intérieure et économique en France. Les étrangers, et surtout ceux venant d’Allemagne, dépendaient précisément de cette situation de la France de ces années.

Le fardeau que la première guerre mondiale avait laissé, pesait lourdement sur cette relation, auquel devait s’ajouter d’autres choses encore. La France avait vaincu en 1918 mais avait également subi de nombreuses pertes humaines et matérielles ; elle était pratiquement en faillite. Dans l’opinion publique se répandait l’idée selon laquelle l’Allemagne devait tout payer. « L’Allemagne paiera ». C’était le slogan selon lequel la France réclamait d’énormes paiements de réparations. Mais en de nombreux points les Français devaient faire des concessions envers les autres puissances victorieuses, l’Angleterre et les USA. Lorsque la France occupa en 1923 la région rhénane en raison de paiements de réparations non effectués, elle s’isola des Anglais et des Américains. D’ailleurs l’occupation fut un désastre économique – pour la France également. Pourtant, vers la fin des années 20, l’économie française se relevait, et fut même relancée. Cette relance se maintint même après le crash boursier de New York lors du « Vendredi noir », fin octobre 1929. Finalement, la crise financière mondiale atteint la France, après la plupart des autres pays cependant, et avec moins de violence.

L’économie faiblarde eut deux lourdes conséquences: la première fut une baisse des prix, en particulier des prix de gros. Ce qui néanmoins ne se répercuta pas sur la situation des émigrés. Il en fut autrement pour la deuxième conséquence : pour rester compétitif, les entrepreneurs essayèrent de réduire encore plus les coûts des salaires. Cela mena à des licenciements en masse. Le fantôme du chômage hantait et ne laissa aucun répit en France jusqu’à la deuxième guerre mondiale.

Tandis que les Français à la campagne pouvaient se remettre plus rapidement – une grande partie n’était pas touchée par le chômage, parvenait à s’en sortir plus facilement -, la situation était beaucoup plus grave dans les grandes villes et les villes industrielles. Le chômage touchait surtout les ouvriers, qui n’étaient pas en mesure d’exercer de pression politique, car le mouvement syndical ne jouait qu’un rôle secondaire: des 12,5 millions de salariés, à peine un million étaient syndicalisés. D’ailleurs il faut compter parmi eux, les fonctionnaires, qui, en raison de la sécurité de leur emploi, n’étaient guère enclins à se mettre en grève. Comment des grèves auraient-elles pu être efficaces ?

Dans ces conditions, on se battait, pour que les postes vacants soient au moins réservés aux Français. Le mot d’ordre était: „La France aux Français!“ On ne voulait pas partager le travail avec les autres. En conséquence l’émigration fut stoppée en 1933. Bientôt, on renvoya des trains complets de mineurs polonais dans leur pays d’origine. En ce qui concerne les juristes et les médecins, la xénophobie prenait de l’ampleur contre les juifs, qui étaient arrivés en France peu avant.

La même année – au début de l’été 1933 – les Salzmann arrivèrent à Paris. Ils ne furent pas renvoyés, mais ils n’étaient pas les bienvenus pour autant. À Paris vivaient près de 8.000 personnes, qui avaient fui l’Allemagne en raison de la terreur politique ou du racisme. Cela constituait un tiers des émigrés allemands en France. Aucun autre pays ne comptait autant de réfugiés allemands que la France.

Les premières difficultés des Allemands comme Hugo Salzmann et sa petite famille venaient de la langue. Ni lui, ni sa femme ne parlaient français. À l’arrivée il fallait d’abord trouver un hébergement. Dans un simple hôtel, une chambre de domestique, dans un appartement à bas prix ou chez des amis. On privilégiait le 13ème et le 14ème arrondissement, les rues près de la Place d’Italie et au sud du Boulevard Montparnasse.

Il est impossible de savoir, si les Salzmann y trouvèrent refuge. Les deux à trois premières années de leur émigration restent obscures. Si plus tard, on parla beaucoup de solidarité et de soutien aux émigrants, apportés par la direction des communistes allemands ou par l’aide rouge ; les Salzmann eux, n’en avaient presque rien remarqué au début. Ils ne pouvaient pratiquement compter que sur eux-mêmes. Cela était dû au fait qu’il fallait d’abord mettre en place un organisme de soutien et accélérer son établissement après le référendum de la région de la Sarre le 13 janvier 1935 décidant du rattachement au Reich allemand („La Sarre rentre à la maison!“). Suite à cela, les émigrés devaient fuir à nouveau la région de la Sarre et les ennemis politiques des nazis devaient également quitter le pays. Leur destination était souvent la France voisine, surtout sa capitale, Paris.

Le séjour de ces réfugiés, y compris celui des Salzmann, était juridiquement tout à fait précaire. Une loi sur les étrangers datant du 19ème siècle prévoyait que les non Français séjournant plus de deux mois en France devaient posséder une carte d’identité. Les réfugiés tels que les Salzmann qui étaient venus par la « frontière verte » ne pouvaient pas, en bénéficier évidemment ; car ils devaient prouver qu’ils étaient entrés dans le territoire avec un visa valable et qu’en plus, ils disposaient de fonds suffisants pour subvenir à leurs besoins. Dans ces conditions, il ne restait aux réfugiés que l’illégalité. Sans permis de séjour il n’y avait pas de permis de travail puisque celui-ci avait pour condition un séjour d’au moins cinq ans en France. Cela signifiait que le marché officiel du travail leur était fermé.

On vivait constamment dans la crainte d’une expulsion. Les Salzmann aussi. Ils en avaient déjà reçues deux avis. Par chance, le député communiste Jacques Duclos se porta garant pour eux. Ils devaient néanmoins aller à la préfecture toutes les quatre semaines pour y retirer un permis de séjour valable seulement quatre semaines supplémentaires. Et ainsi de suite, mois par mois.

Toutefois les émigrés réussissaient de temps à autre à obtenir un travail au noir, mal payé, sur les marchés, en faisant des ménages, ou comme employés de maison. Selon la description fournie par Hugo Salzmann lors d’un interrogatoire quelques années plus tard, il avait trouvé un travail d’emballeur et de coursier dans le magasin de confection d’un commercial juif nommé Jacques Burstein ou Burztein. Il recevait un salaire hebdomadaire de 100 à 130 Francs – jusqu’au moment où ils entrèrent en conflit. Hugo Salzmann perdit son poste.

Des logements très à l’étroit et une inactivité forcée, poussèrent les émigrés dans les rues de Paris, en particulier dans les cafés et les bistrots. Pour Hugo Salzmann, il n’en fut pas autrement que pour les autres réfugiés. Il put relater lui-même ce qu’il y vécut.

Écoutez ici, le chant des Marais (Moorsoldatenlied), chant de la résistance, datant de cette époque:

|

Compte rendu d’Hugo Salzmann au sujet de la « bonne action » d’un clochard parisien – 1ere partie :

Le personnel, aimable, éprouvait de la sympathie et se montrait compréhensif envers les émigrés affamés. Pendant des semaines, ces tasses de café et ces tranches de pain constituaient le seul repas chaud de la journée. |

La police pouvait surveiller sans peine ces indésirables. À propos des visiteurs du « Dôme », on pouvait lire dans un rapport de police d’octobre 1933:

|

Rapport de la police parisienne en octobre 1933 à propos des émigrés dans un café/bistrot: « Une grande partie de la clientèle de cet établissement se compose en ce moment de réfugiés juifs, écrivains et journalistes d’avant-garde, de communistes, de socialistes, de libéraux, de pacifistes intégraux etc. et dans l’ensemble d’ennemis de la dictature hitlérienne. Selon leurs convictions ils se rassemblent en groupes de 5 à 10 personnes et leurs discussions en langue allemande atteignent parfois un niveau sonore tel, qu’ils éveillent l’attention des clients français et que le patron du bistrot doit intervenir. |

Les cafés étaient de véritables « refuges », lors de poursuite par les flics ou par leur unité policière particulière « les rondeurs » qui menaient la chasse aux étrangers sans permis de séjour et répandaient une peur panique.

|

Lore Wolf, une amie des Salzmann, décrit la peur que les émigrants avaient des « rondeurs »: « Les flics disposaient d’une unité policière particulière, spécialisée dans la chasse aux émigrés. Ils portaient des capes imperméables sombres, des casquettes de cycliste bizarres et roulaient en vélo, dans les rues étroites des arrondissements, à la recherche d’émigrés. Ils étaient souvent deux, s’enfilaient dans une rue un par le haut, l’autre par le bas, jetaient leurs bicyclettes au milieu de la rue, et se précipitaient sur les passants pour vérifier leur identité. Toute personne ne pouvant justifier son identité était immédiatement arrêtée. Tous les émigrés le savaient. Avec cette peur en permanence, ils se déplaçaient dans les rues ; ce qui éveillait bien sûr l’attention des flics expérimentés. Il arrivait souvent, que des émigrés, parce que trop affamés, perdent connaissance dans la rue. Ils étaient alors embarqués par les flics. |

|

compte rendu d’Hugo Salzmann au sujet de la « bonne action » d’un clochard – 2ième partie :

|

Plan de la ville de Paris, vers 1900

|

Compte rendu d’Hugo Salzmann au sujet de la « bonne action » d’un clochard – 3ième partie.

|

La situation des émigrés allemands se durcit après un scandale politico-financier, qui en tant qu’ « affaire Stavinsky » ébranla la troisième République. Ce fut la pire confrontation entre la « gauche » et la « droite » depuis l’insurrection de la Commune Parisienne en 1871. Au centre de cette affaire se trouvait un obscur commerçant et escroc débrouillard d’origine roumaine qui avait obtenu dans des circonstances douteuses la citoyenneté française, et avait commis de nombreuses arnaques grâce à ses bonnes relations avec des politiciens. Lorsque la police voulut l’arrêter dans une villa à Chamonix, il était déjà mourant. Était-ce un suicide ou un meurtre ?

L’opinion publique demanda des explications. Des sympathisants militant de groupes d’extrême droite de l’ « Action française », de la « Jeunesse patriote » tout comme de l’unique mouvement de masse de la « Ligue de Croix-de-feu » et l’Union nationale des combattants de guerre entreprirent le 6 février 1934 une marche sur le palais Bourbon (la chambre des députés). En même temps, les communistes et les vétérans de gauche descendirent dans les rues, utilisant la violence. Le bilan : un policier fut tué et plus de 15 manifestants trouvèrent la mort. On compta près de 1.500 blessés. Les journaux parlèrent de « Guerre civile » et d’ « émeute des fascistes et des communistes ».

Ce scandale de corruption concernant un émigré roumain naturalisé, avait eu pour conséquence un durcissement des lois concernant les étrangers et une campagne xénophobe. Près de mille émigrés, allemands pour la plupart, furent expulsés.

Lors des débats parlementaires, les députés socialistes et communistes décrivaient la pratique policière comme « une méthode d’une extrême brutalité », «une malhonnêteté sans pareille » et qu’elle agissait selon le mot d’ordre : « en expulser le plus possible, et ce par tous les moyens ».

Tandis que la France traversait, vu sous divers aspects, une période de crise, (entre mai 1932 et avril 1938, elle avait dû faire face à 15 crises gouvernementales) il y eu d’importants changements pour les communistes, tant immigrés que français.

Ainsi se forma début 1933 une direction étrangère du comité central du KPD composé de Wilhelm Pieck, Wilhelm Florin, Franz Dahlem (et même de Walter Ulbricht depuis l’automne 1933) à Paris. Le KPD instaura un département d’émigration à Paris. Celui-ci installa son bureau au 59, rue Venaigre en mars-avril 1938. Son chef était le directeur de l’émigration. Ce département se composait d’autres personnes auxquelles incombaient des tâches spécifiques.

Ce département d’émigration avait pour objectifs, de contrôler les communistes ayant fui l’Allemagne et la région de la Sarre et de les enregistrer, d’écarter les indics de la Gestapo, d’informer les parisiens sur la situation et de propager la littérature antifasciste. Il tenait d’ailleurs des cours sur des sujets d’actualité et sur le marxisme-léninisme et veillait à ce que des communistes allemands opèrent sur la scène politique dans toute la France.

Les communistes allemands enregistrés dans tout Paris par le département d’émigration étaient organisés en huit groupes environ. Les directeurs de groupes étaient chargés de la cohésion des émigrés, des cours hebdomadaires et de collecter les fonds pour le département d’émigration. Ailleurs en France, on retrouvait ces groupes, par exemple à Montluçon, Bordeaux, Marseille, Lyon, Cherbourg, Chartres, Chambray, Charbonnier, Fümel-Libos, Gondom, Nantes et à La Roche Sur Yon.

Dans le cadre de ce département d’émigration, Hugo Salzmann était responsable de « l’appareil technique ».

Le département d’émigration était surtout financé par des cotisations de solidarité. La cotisation était de 2 francs par semaine pour les émigrés communistes ayant un emploi, mais elle était versée également par toute personne se trouvant en relation avec ce département. À Paris, les cotisations mensuelles versées étaient d’environ 1.500 francs. En province, elles allaient de 500 à 1.000 francs. À la suite d’une campagne publicitaire, elles atteignirent 4.000 respectivement 1.000 francs. Les émigrés qui avaient été membres du KPD en Allemagne, étaient également tenus de payer une cotisation de parti, au département d’émigration. Celui-ci recevait également des fonds de l’ « aide rouge » française.

Hugo Salzmann, père et fils, vers 1935 (source : privée)

Le département d’émigration posait d’importants jalons pour l’avenir des communistes allemands. Pour certains, surtout pour les malades, il tentait d’obtenir un visa pour l’union soviétique, à d’autres il donnait l’ordre, au nom du parti, de retourner en Allemagne et d’y travailler illégalement, d’autres encore pouvaient rester en France et y effectuer un travail pour le parti. C’est ainsi que le département d’émigration décidait (ou voulait décider) du sort de ses membres. C’est lui qui décidait de l’intervention de son personnel. Ainsi, Salzmann avait reçu l’ordre de retourner en Sarre et d’y travailler clandestinement pour le KPD. Hugo Salzmann réussit à éviter l’ordre, sans doute en faisant mention de sa situation familiale (femme et enfant en bas-âge) ; possible aussi, qu’en tant que « dirigeant technique », son utilité pour le département d’émigration lui ait servi. Quoi qu’il en soit, on peut voir par là, que même au sein de son parti, Hugo Salzmann n’était pas sûr de sa position, et que ses camarades étaient prêts à le renvoyer en Sarre, alors qu’il en avait fui au péril de sa vie deux années auparavant.

Entre-temps le Parti communiste français était devenu l’organisation la plus importante en dehors de l’union soviétique. Son importance était évidente, puisqu’on avait déplacé le III. Bureau international communiste d’Europe de l’Ouest, de Berlin à Paris. Les tumultes, semblables à une guerre civile, provoqués par l’extrême droite lors de la marche sur le palais Bourbon du 6 février 1934, avait définitivement effrayé la gauche.

Les socialistes et les communistes y voyaient une tentative de putsch fasciste et exhortaient leurs leaders politiques à contre-attaquer ensemble. Une semaine plus tard, les deux partis appelèrent indépendamment à une grève générale d’une journée. Celle-ci fut couronnée de succès. En milieu d’année, les communistes laissèrent tomber la thèse « socialo-fasciste », valable encore en France. Socialistes et communistes décidèrent de conclure un « pacte d’action commun contre le fascisme ».

La politique rigoureuse de déflation de la droite, entre autres la baisse des dépenses de l’Etat (y compris salaires et retraites des fonctionnaires), ainsi que la réduction de 10% des prestations, le traité d’amitié franco-soviétique et la création d’un front populaire uni, composé de socialistes, de communistes et de socialistes radicaux établirent un climat positif pour les gauchistes. En coopération avec les syndicats et des comités d’action antifascistes, les trois partis travaillèrent à une campagne électorale commune et se présentèrent sous le slogan « Pain, Paix et Liberté » aux élections de fin avril-début mai 1936.

Hugo junior à Paris en 1935 (source : privée)

Le front populaire remporta effectivement la victoire, même si ce n’était pas aussi spectaculaire que prévu. Les socialistes étaient le parti le plus fort. Le PCF put quasiment doubler le nombre de ses voix. Le nombre des députés passa de 12 à 72. Ce triomphe déclencha des grèves dans tout le pays sous couvert de fête populaire. Ce fut une explosion sociale imprévue. Pour le nouveau gouvernement, une difficulté à laquelle il ne s’attendait pas.

Le dirigeant socialiste Léon Blum devint le nouveau chef du gouvernement. Malgré le front populaire, les communistes refusèrent de participer au gouvernement mais ils l’assurèrent de leur soutien. D’importantes réformes sociales furent mises en place : il y eût des hausses de salaires, les employeurs reconnurent la liberté de coalition des employés et approuvèrent l’élection de comités d’entreprise. On instaura la semaine de 40 heures ainsi que les congés payés de deux semaines par an. Ce climat politique fit du bien (à en croire les photos bien conservées) à la petite famille Salzmann. Tous trois vivaient malgré tout modestement et encore dans la pauvreté ; mais ils avaient retrouvé leur dignité. Endimanchés, ils faisaient bonne figure. – Ces photos font penser au dicton : « Pauvre, mais propre ».

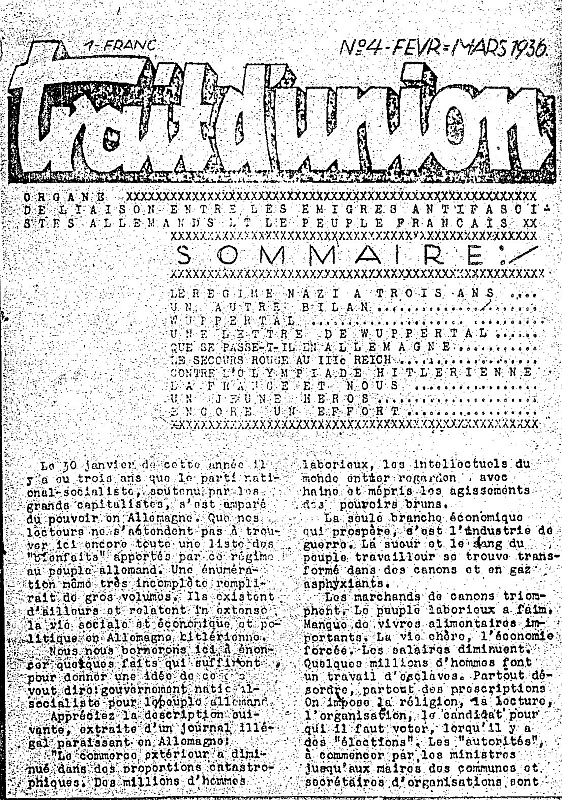

Hugo Salzmann s’était installé du mieux possible dans l’illégalité avec sa famille Il ne voulait pas se tenir – comme bien d’autres émigrés - à l’interdiction d’activités politiques. Au moins ici, à l’étranger on ne voulait se faire réduire au silence par les nazis: on voulait conserver son identité propre et se faire le porte-parole d’une autre Allemagne, meilleure, celle qui avait été réduite au silence à l’intérieur de ses propres frontières. En 1935, Hugo Salzmann trouva à s’occuper au centre d’accueil pour les résistants politiques allemands, dirigé par Heinz Renner. Il parvint même à consolider sa position de « responsable de l’appareil technique » et à l’étendre. En mars 1937 il devint « Litobmann ». En tant que tel il devint responsable de la production et de la distribution du „Trait d’Union“. Comme membre du département d’immigration il touchait 140 francs par semaine : 84 francs venaient de la « l’aide rouge » française (49 francs pour subvenir à ses besoins, et 35 francs pour le loyer) le reste (56 francs) était payé par le département.

|

|

|

« Trait d’Union » no 4 de février/mars 1935 (source : archives antifa d’Hermann Morweiser) |

« Trait d’Union » no 4 de février/mars 1935 (source : archives antifa d’Hermann Morweiser) |

Le journal Trait d’Union fut publié par le département d’émigration. Il s’agissait d’un journal pour les émigrés écrit en français. Son rédacteur était Alfred Benjamin (dont le pseudonyme était „Ben“). Le Trait d’Union devait paraître tous les mois, mais on n’était pas trop regardant sur la date de parution. La rédaction se trouvait dans le bureau de « l’association centrale des émigrés allemands », à Paris, Faubourg, 15 rue Montmartre., au 3ème étage et on faisait des copies avec un appareil Rotary. Le « Litobmann » devait s’occuper du tirage du journal, puis de le distribuer en grand nombre d’exemplaires aux dirigeants des groupes d’émigrés. Au début, en 1939, il se vendait de 1200 à 1500 exemplaires – après une campagne publicitaire – on atteignit les 2500 exemplaires. Les recettes obtenues par la vente du journal revenaient au département d’émigration.

Le « Trait d’Union » entendait faire le lien entre les émigrés antifascistes et les travailleurs français. Elle voulait mettre en lumière les conditions de vie actuelles dans le Reich allemand et détruire la fascination qu’Hitler exerçait, non seulement en Allemagne mais aussi à l’étranger. On y apprenait, par exemple, que l’approvisionnement des villes allemandes en denrées alimentaires était des plus difficile ; les femmes au foyer devaient faire la queue – comme pendant la première guerre mondiale – devant les commerces. Les prix augmentaient constamment mais les salaires restaient les mêmes. Autre sujet : la situation politique. L’opposition était enfermée dans des camps de concentration ou en prison ou encore réduite au silence. On n’osait plus rien dire contre le gouvernement hitlérien. Les espions étaient partout. Tout était réglementé, il y avait des consignes pour tout. Celles-ci déterminaient qui pouvait lire quoi, pour qui il fallait voter, où on devait faire ses courses, avec qui on devait se lier d’amitié, comment il fallait élever les enfants et quel métier on avait le droit d’exercer Mais surtout, et cela très tôt, dès 35/36, alors que presque toute la terre acclamait Hitler lors des jeux olympiques d’été de 1936, le « Trait d’Union » mettait en garde, de ce qu’une nouvelle guerre se préparait. Alors qu’en Allemagne, le commerce extérieur se réduisait, l’industrie de l’armement était le seul secteur économique prospère. En trois années d’hégémonie nazie, l’Allemagne s’était transformée en champ de bataille. De gros industriels et des généraux n’attendaient que le moment propice pour envoyer les ouvriers allemands sur le champ de bataille à la conquête de l’Est. Ils n’avaient d’intérêt que pour leur propre profit. Tandis que les ouvriers allemands mourraient de faim, les vendeurs de canons, eux triomphaient. C’était la vérité. Hugo Salzmann allait se placer régulièrement devant les portes de chez Renault et vendait le « Trait d’Union » aux ouvriers français. Il devint entre autre membre de la CGT (syndicat communiste français), ce qui montre à quel point il recherchait le contact et voulait se solidariser avec les ouvriers.

Un autre journal pour émigrés était le « journal populaire allemand » publié à Paris, qui était l’organe officiel du « front populaire allemand ». Un hebdomadaire au tirage de 400 exemplaires. Le département d’émigration organisait la vente mais ne participait pas au bénéfice. Autres parutions : Le « Drapeau Rouge » avec un tirage mensuel entre 100 et 150 exemplaires et « La Tribune ».

Tout autour de cette vente littéraire, se greffe une histoire, jamais explicitement éclaircie, mais dont on pouvait imaginer le déroulement, qui, des années plus tard, allait mettre en péril la vie d’Hugo Salzmann.

Certains habitants de Bad Kreuznach et des alentours reçurent à plusieurs reprises, du courrier imprimé en provenance de France et surtout de Paris. Un de ces courriers fut adressé à un chef d’escadron SA tristement célèbre ; une lettre y était jointe, dans laquelle on le remerciait pour ses « dons illégaux ». D’autres destinataires de ce courrier étaient l’ex maire de Bad Kreuznach, un ancien voisin d’Hugo Salzmann, ainsi qu’un ancien camarade de classe. Tous les destinataires amenèrent ce courrier à la police. On soupçonna immédiatement Hugo Salzmann d’être l’expéditeur de ce courrier. Selon la Gestapo, il était le seul habitant de Kreuznach à avoir pu fuir en France et à connaitre l’adresse de ces personnes ainsi que leur passé.

Hugo Salzmann était actif non seulement en tant que responsable de la section littéraire pour le département d’émigration mais aussi en tant que membre du conseil de son arrondissement et également en tant que membre d’un cercle ouvrier de la Protection des écrivains allemands (SDS). Son groupe était dirigé par Hans Marchwitza, écrivain venant de la Sarre. Il est probable que ce soit Lore Wolf, déjà mentionnée auparavant, qui ait introduit Salzmann dans ce cercle. Hans Marchwitza le persuada d’écrire l’histoire de sa famille et celle des souffleurs de verre de la région de la Sarre et de Bad Kreuznach. Hugo Salzmann avançait bien dans ses écrits, et Lore Wolf tapait le manuscrit à la machine. Il ne pu néanmoins terminer son autobiographie. Le manuscrit subit le même sort que de nombreux textes datant de l’époque. Suite aux conditions d’exil et aux poursuites ultérieures, il disparut.

C’est à cette époque, que Lore Wolf (déjà évoquée) se lia d’une amitié profonde et durable avec les Salzmann. En particulier elle porta à Julianna et à son fils, une affection très chaleureuse. Elle les cite à plusieurs reprises dans son autobiographie. Elle écrit :

|

Lore Wolf à propos de sa relation avec Julianna Salzmann: « Je l’ai rencontrée à Paris ; Juliane, une jeune femme blonde. Elle tenait par la main, un petit garçon d’environ deux ans, au visage pâle, aux yeux sombres et au regard triste. « Et pourquoi est-ce que le méchant monsieur ne nous a pas donné de « Batzi » pour acheter du pain ? » demandait-il à sa mère, qui le calmait par des paroles rassurantes. (…) Je les voyais souvent tous les deux, parcourir les rues main dans la main ou demander timidement à un commerçant un huitième de beurre. À Paris, On n’avait pas l’habitude de vendre le beurre en si petite quantité. (…) La langue allemande nous rapprocha et très vite nous nous sommes liées d’amitié, nous nous avions raconté nos vies, douloureuses et si semblables. (…) Même à ce moment, la famille Salzmann ne trouvait guère de répit, le droit d’asile leur était refusé. (…) Ils se privaient de pain pour leur enfant. Juliane trouva enfin un travail pour quelques heures par jour. » |

Ce travail dont parle Lore Wolf dans ce passage est très probablement un travail auprès de familles juives et qui – bien que très succinct – venait compléter de façon déterminante, le modeste revenu de la famille.

Leur inquiétude pour la santé du petit devint si forte qu’Hugo et Julianna Salzmann décidèrent de confier leur fils à une organisation d’aide aux réfugiés. Cela se passa probablement par l’intermédiaire de Lore Wolf, car elle aussi était membre de l’Aide Rouge française et avait été envoyée par le KPD à Zurich en Juillet 1936. À Zurich on diagnostiqua une sous-alimentation et une forte anémie.

On ne sait pas pourquoi il retourna à Paris auprès de ses parents début juin 1937. Mais il est certain que – s’il était resté ou avait pu rester en Suisse – beaucoup de ce qu’il devait endurer en France, à Paris, aurait pu lui être épargné.

Sur la photo, Julianna montre clairement la joie des parents du petit Hugo, de le voir revenir en bonne santé.

La petite famille de nouveau réunie à Paris vers 1937 (source : privée)

Entre-temps, Les Salzmann avaient déménagé. Leur adresse, la première connue, était le 58, avenue Pasteur, à Montreuil s/ Bois, dans la banlieue parisienne. Le budget mensuel mis à leur disposition était très serré. Il fallait donc le gérer de façon économique. C’est pour cela qu’Hugo Salzmann notait consciencieusement toutes les dépenses dans un livre de compte.

De façon inattendue, les Salzmann entrèrent en contact avec les Bernard, une famille franco-allemande. Madame Bernard, née Assmann, était originaire de Kreuznach. Elle s’était mariée en 1920 avec un soldat de l’occupation française, Louis Bernard et avait emménagé avec lui en France. Un beau jour, vers le milieu des années 30, Louis Bernard rendit visite à Hugo Salzmann au bureau d’accueil des résistants politiques allemands. On se connaissait de Kreuznach. Il en découla une relation chaleureuse et les Salzmann furent souvent invités chez les Bernard, à Villejuif, dans la banlieue parisienne.

Lorsqu’Hugo junior revint à Paris mi-1937, la situation politique intérieure avait beaucoup changée. Le climat politique intérieur s’était nettement amélioré depuis que le front populaire avait gagné les élections fin avril-début mai 1936. Une des conséquences fût une politique d’asile plus mesurée. La convention de Genève, le 4 août 1936 concernant les réfugiés allemands soutient ce développement. Dès le mois suivant, cette convention fût ratifiée par la France et changée en décret. On introduisit ainsi une pièce d’identité spécifique pour les réfugiés allemands portant l’inscription « pièce pour les réfugiés venant d’Allemagne ». Ce document était attribué aux personnes séjournant déjà régulièrement en France avant le 5 août 1936. Les émigrés, vivant de manière illégale pouvaient ainsi régulariser leur statut.

Même si cette nouvelle réglementation partait d’un bon sentiment, les Salzmann ne purent en profiter. Les informations concernant celle-ci ne parvenaient aux émigrés que très tard, souvent même alors que les délais pour en effectuer la demande étaient arrivés à échéance. Par ailleurs beaucoup de réfugiés n’avaient pas confiance, vu la situation antérieure qu’ils avaient connue, et préféraient l’anonymat de l’illégalité pour ne pas être enregistrés. Car d’autre part, la victoire de la gauche, avait renforcé la propension à la violence des organisations fascistes et d’extrême droite. La xénophobie et l’antisémitisme devinrent de plus en plus fréquents, même contre les 50 000 juifs, qui avaient fui les nazis d’Allemagne.

Entretemps les acquis sociaux se répercutaient sur l’économie. Le coût des salaires grimpa, la production baissa et l’inflation augmenta également. C’était le revers de la médaille, les conséquences politiques intérieures du gouvernement de Léon Blum, les conséquences politiques extérieures allèrent suivre.

Le 7 mars 1936, la Wehrmacht allemande envahit la région rhénane, région qui devait être démilitarisée du côté allemand et français, rompant par cet acte les accords de Versailles et de Locarno. Il ne restait plus aucune des garanties que la France avait obtenues lors de sa victoire après la première guerre mondiale. Avec la levée des troupes du général Franco au Maroc espagnol, éclata, mi juillet 1936, en Espagne, la guerre civile des phalangistes contre le gouvernement d’union formé début 1936 par les républicains de gauche, les socialistes et les communistes. Tandis que l’Allemagne et l’Italie, intervenaient en faveur des nationalistes, le gouvernement du front populaire français, sous la pression de l’Angleterre, dût mener une politique de non intervention. Une décision qui entama sérieusement la popularité du gouvernement Blum, même dans ses propres rangs.

Des antifascistes, venus de nombreux pays d’Europe, se rangèrent aux côtés de la république espagnole menacée et de ses troupes. Ils formèrent les brigades internationales. Des milliers de Français, mais aussi des émigrés, se portèrent volontaires pour défendre la république espagnole. Hugo Salzmann n’en faisait pas partie. Principalement en raison de sa situation familiale, de son manque de formation militaire et de ses convictions pacifiques.

En raison de ce développement, la situation des émigrés allemands à Paris, ainsi que celle des Salzmann, ne s’améliora aucunement. Il y eut un revirement de l’opinion générale. En février 1937, Léon Blum annonça une « pause » des réformes économiques, en même temps que la crise économique s’aggravait et que le chômage augmentait. En juin 1937, le gouvernement Blum prit fin. Un nouveau gouvernement du front populaire prit sa place mais son orientation politique était clairement plus à droite. De plus, celui-ci ne pût surmonter la crise économique. Lorsque l’État menaça de faire banqueroute, Léon Blum tenta de nouveau sa chance en tant que ministre-président mais échoua quelques semaines plus tard.

Son successeur, Edouard Daladier, est surtout connu pour les accords de Munich. A cette première conférence au sommet, au sens moderne du terme, les chefs des Etats italien, français, de Grande-Bretagne et du Reich allemand se réunirent les 29 et 30 septembre 1938 à Munich pour délibérer du rattachement au Reich, du pays des Sudètes dont la population était allemande, revendiqué par Hitler. Le premier ministre britannique Chamberlain, suivi du ministre-président français Daladier reculèrent devant Hitler, qui se préparait déjà à envahir cette partie de la Tchécoslovaquie : celle dernière devait restituer la région en question à l’Allemagne entre le 1er et le 10 octobre 1938 et obtenait en échange une vague promesse de garantie internationale. Hitler affirmait qu’il s’agissait de sa « dernière requête territoriale », en réalité, il était fermement décidé à « réduire à néant », ce qui restait du pays tchèque. À son retour de Munich, un grand soulagement attendait Daladier à Paris. Malgré l’incertitude d’un succès à long terme à Munich, il fût acclamé comme s’il revenait d’une grande victoire diplomatique. A l’exception des communistes, tous les députés de la chambre approuvèrent les accords de Munich. L’opinion publique en France quant à elle, était beaucoup plus nuancée.

En même temps qu’il préparait sa campagne militaire à travers l’Europe, Hitler se débarrassait de citoyens « indésirables » ; parmi lesquels se trouvaient aussi les Salzmann. Un décret du gouvernement du Reich, datant du 14 juillet 1933 servait de référence « légale». Cette loi portait sur la révocation de naturalisations et sur la privation de la nationalité allemande. La famille Salzmann se retrouvait non seulement sans patrie, mais également privée de citoyenneté.

Le développement de la politique extérieure s’accentua rapidement en 1939. Les 14 et 15 mars 1939, les troupes allemandes entrèrent en Tchécoslovaquie. En même temps la Slovaquie, sous la pression de l’Allemagne, déclara son indépendance, et conclut un pacte de « protection » avec celle-ci quelques jours plus tard. Hitler profita de l’ « autodissolution » de la Tchécoslovaquie, pour faire du restant du pays tchèque, un « protectorat du Reich, de Bohême et de Moravie » qui devinrent un « état voisin » du Reich allemand. En France, plus personne ne croyait à une paix durable conclue par un accord avec le « Führer » du Reich allemand. La politique d’apaisement de Chamberlain et même de Daladier avait complètement échoué. Il n’y avait plus qu’un moyen de stopper Hitler : un accord avec l’Union Soviétique. Car l’Allemagne redoutait une guerre sur deux fronts – un front à l’Est et un front à l’Ouest. Les négociations s’étiraient en longueur. En particulier parce que la Pologne refusait d’autoriser les troupes soviétiques à traverser son territoire.

Mais il était trop tard. Le 23 août 1939, on apprit que le Reich et l’Union soviétique avaient conclu un pacte de non-agression pour dix ans. Ce pacte Hitler-Staline offrait à Hitler une liberté d’action concernant la Pologne, laissait le champ libre à l’Est, en cas d’intervention de la part des forces occidentales, et permettait l’accès à d’immenses ressources naturelles.

Ce surprenant revirement de la part de Moscou mettait la France et les communistes dans une situation difficile. Les quotidiens communistes « L’Humanité » et « Ce Soir » louaient ce pacte avec effusion – ils furent interdits en conséquence. Quelques jours après, tous les quotidiens et les magazines du PCF furent interdits et des razzias furent organisées dans les locaux du parti. C’était le commencement d’un développement imprévisible, et qui ne présageait rien de bon ; pour les émigrés communistes allemands les signes avant-coureurs d’une tempête.